■特定非営利活動法人日本トイレ研究所 代表理事 加藤 篤 プロフィール

芝浦工業大学で環境システムを学んだ後、まちづくりのシンクタンクを経て、現在、特定非営利活動法人日本トイレ研究所を運営しています。主な活動は、災害時のトイレ・衛生調査の実施、小学校のトイレ空間改善、小学校教諭等を対象にした研修会、子どもたちにトイレやうんちの大切さを伝える出前授業、全世代を対象にトイレや排泄のことについて考えたり、話したりする機会をつくる啓発活動として「トイレweek」(11月10日(いいトイレの日)~11月19日(世界トイレの日))などを展開しています。また「災害時トイレ衛生管理講習会」を開催し、災害時にも安心して行けるトイレ環境づくりに向けた人材育成に取り組んでいます。

■おもな委員等

避難所の確保と質の向上に関する検討会・質の向上ワーキンググループ委員(内閣府)

循環のみち下水道賞選定委員(国土交通省)

東京都防災会議専門委員(東京都)

徳島県災害時快適トイレ計画策定検討委員(徳島県) ほか

※過去の実績含む

■おもな著作文等

『トイレからはじめる防災ハンドブック』(学芸出版社)2024

『もしもトイレがなかったら』(少年写真新聞社)2020

『うんちはすごい』(株式会社イーストプレス)2018

『うんちさま』絵本(金の星社)2011

『四快のすすめ』(共著・神山潤編)(新曜社)2011

『元気のしるし朝うんち』(共著)(少年写真新聞社)2010

聞き役(中東真紀:カラダノミライ研究所 代表)

【中東】

本日は、お忙しいところをありがとうございます。日本トイレ研究所の代表理事、加藤様とお話できますこと、楽しみにしておりました。また、現在、内閣府の「避難所の確保と質の向上に関する検討会・質の向上ワーキンググループ委員」としてもご活躍されて見えるのですね。素晴らしいです。

本日は災害時のトイレについて、たっぷりお話いただこうと思いますが、まずは、加藤様が、日本トイレ研究所を設立されたきっかけや、どんな思いでこの研究所を立ち上げられたのか教えていただければと思います。

【加藤代表理事】

日本トイレ研究所は、「トイレ」を通して社会をより良い方向へ変えていくことをコンセプトに活動しているNPOです。トイレから、環境、文化、教育、健康について考え、すべての人が安心してトイレを利用でき、共に暮らせる社会づくりを目指しています。

一般的に「トイレ」と言うとトイレ室や便器をイメージすると思いますが、私たちは「健康的な排泄」「安心できるトイレ空間・設備」「環境に配慮した処理・資源化」をつなげて考えることを重視しています。なぜなら、社会課題は様々な事柄が複雑に関わっているため、その改善に向けて取り組むには、分野や業界を越えて連携して取り組む必要があるからです。

このような活動を展開するのに相応しい団体がなかったため、新たにNPO法人日本トイレ研究所を設立することにしました。当団体は、多くの行政、研究者・専門家、企業、マスコミ、市民に支えられています。また、医療・福祉、建築・設備、土木、教育など、多様な分野の関係者が関わっていることが特徴です。これまでになかったつながりを生み出すことも私たちの役割の一つだと考えています。

【中東】

とても素晴らしい発想と実行力ですね。「健康的な排泄」は、食にも密接に繋がりますし、日本でも世界でも貴重な団体であると思います。

日本トイレ研究所を設立されてから、16年だと思いますが、その間にどんなことが実現されたのでしょう?また、トイレについての普及は、どのくらい進んでいるのでしょうか?この間に、加藤様の強く記憶に残ったこと、感じたことなどを教えてください。

【加藤代表理事】

設立当初から注力している3つのテーマとして、「健康的な排泄環境」「災害時のトイレ衛生環境」「街なかの安心できるトイレ環境」があります。

いずれも社会の変化とともに課題も変わっていくので、それにあわせて対応していくことが求められる終わりなき取り組みです。ただ、肌感覚ではありますがこの16年間で変わったことの一つとして、メディアにトイレ・排泄が取り上げられる機会が増えたことがあげられると思います。子どもや高齢者を中心にした便秘等の記事、ジェンダーやバリアフリーも含めた公共トイレに関する記事を目にする機会が増えたと感じています。

なかでも、2024年の能登半島地震に関するトイレ関連の報道は、これまでの災害で最も多かったのではないでしょうか。災害時の報道は、現場で起きている市民の声です。市民や専門家も含め、多くの人がトイレ・排泄に目を向け、声に出せるような社会になったということは大きな前進です。

日本トイレ研究所YouTubeチャンネルより「災害時、水洗トイレは使えない」

https://www.youtube.com/watch?v=BHCemtY7sD4

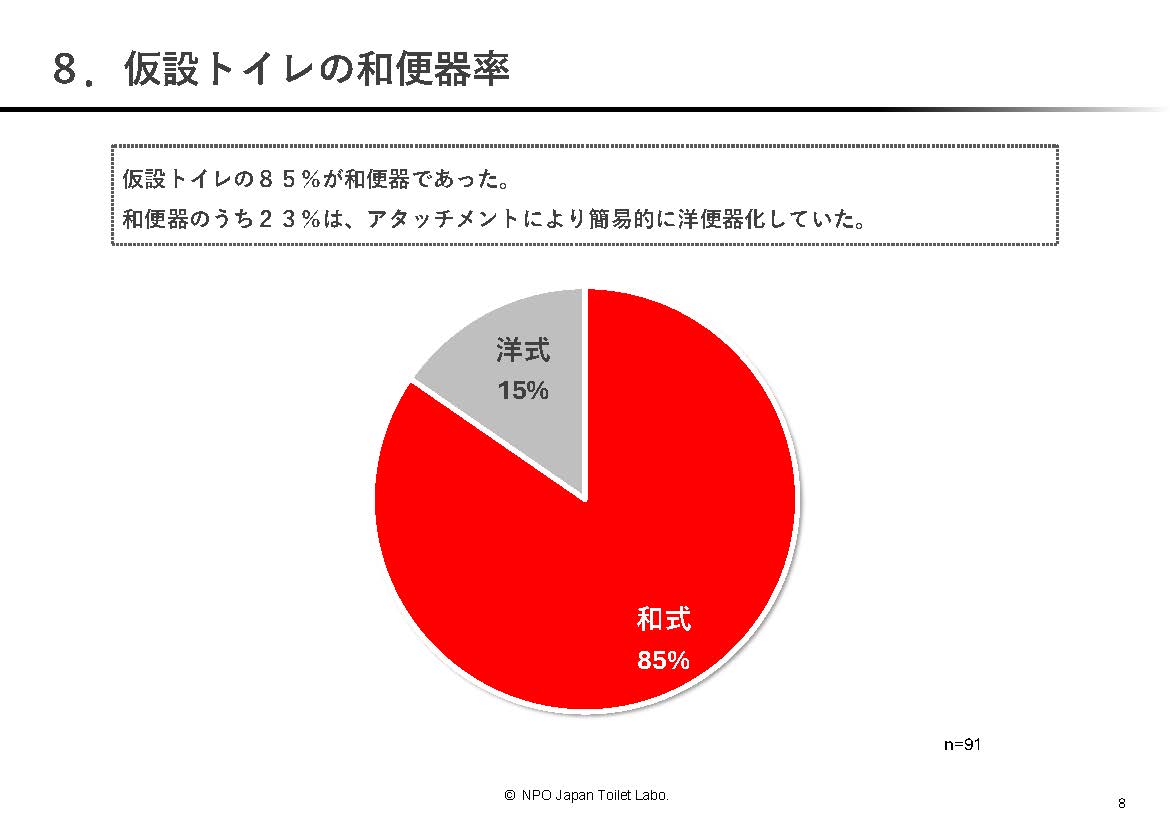

出典「能登半島地震における避難所トイレの被災状況調査」特定非営利活動法人日本トイレ研究所、2024年

https://www.toilet.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/06/noto_survey2024_0704.pdf

【中東】

「災害時のトイレ衛生環境」については、昨年、日本トイレ研究所様が開催していただきました、「災害時トイレ衛生管理講習会 【基礎編】-水洗トイレが使えなくなった時の健康と衛生対策を学ぶーを受講して、勉強させていただきましたが、災害時に使える「携帯トイレ」「簡易トイレ」「仮設トイレ」「マンホールトイレ」など、貴重な情報が満載で、災害の備えになりました。日本トイレ研究所様が実施されています、自主活動やプロジェクト、勉強会などについて、具体的な内容について教えてください。

【加藤代表理事】

年に4回ほど、「トイレラボ勉強会」として排便・排尿・月経・災害時のトイレなどに関して、ゲストをお招きして勉強会を行っています。次回は2025年2月頃を予定しています。様々な専門家の方のお話を聞くことができます。

また災害時トイレ衛生対策を推進し、安心して使用できるトイレ環境をつくる人材の育成を目的に、「災害時トイレ衛生管理講習会」を毎年5月に基礎編、12月に計画編を開催しています。災害時のトイレの課題と対応方法・災害用トイレの選定や備蓄数量の考え方・建物の給排水の仕組みなどを学んでいただきます。

このほか、災害時のトイレに関する意識調査や、小学生・中学生の排便記録調査などを行っています。

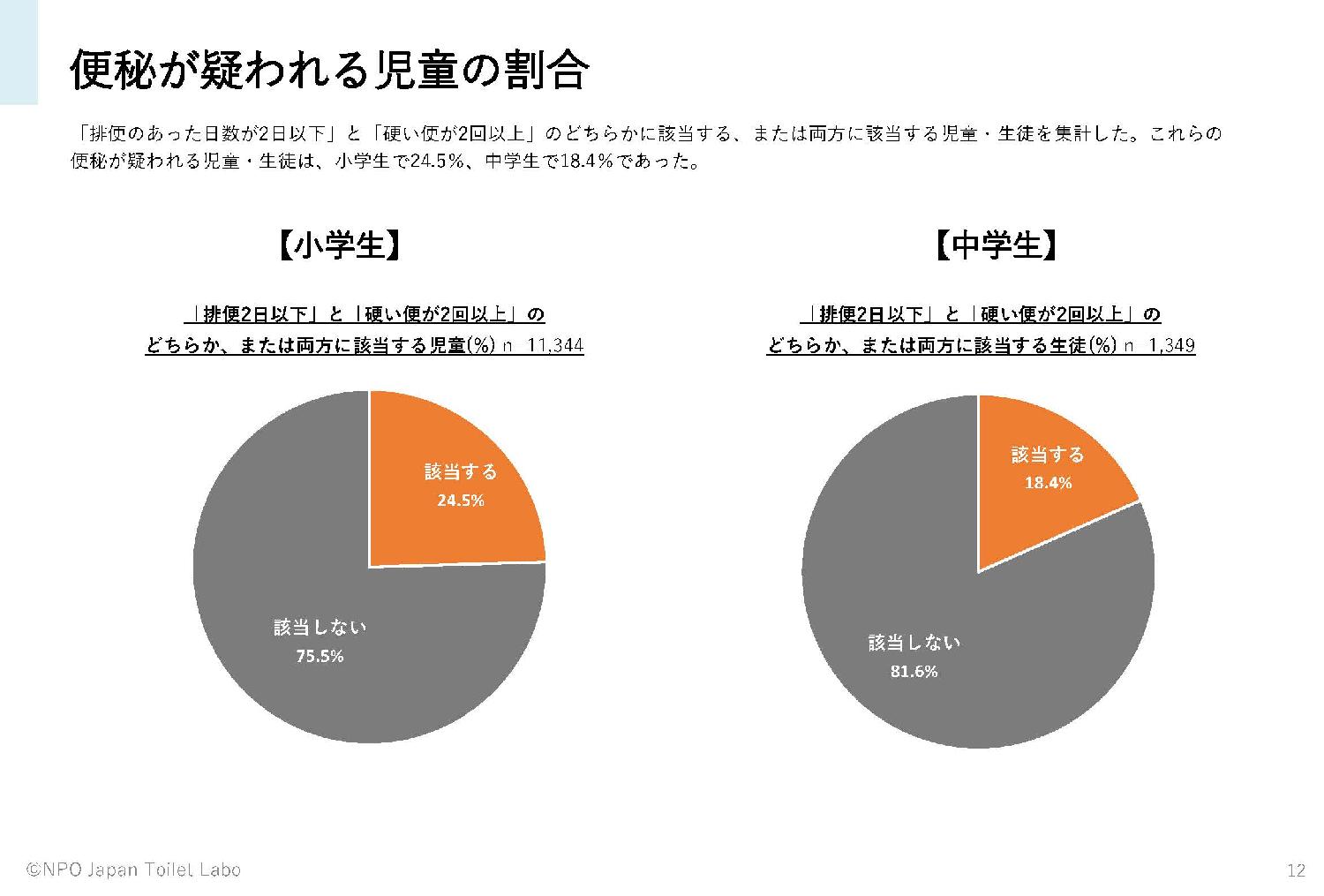

さらに毎年11月10日(いいトイレの日)~11月19日(国連・世界トイレの日)の期間を「トイレweek(2020年~2023年は「うんちweek」として実施)」と定め、トイレ・排泄についての啓発活動を行っています。トイレは生きていくために欠かせない排泄の場であり、排泄はからだの状態をあらわす大切なサインです。小学生・中学生の排便記録調査は、トイレweekの一環として行っているもので、排便の有無や、ブリストル便形状スケールに基づく便の形状について1週間の記録をつけてもらっています。自分の便の状態を確認することで、排便状態や便秘を自覚したり保護者が気づいたりするきっかけになります。記録の参加してもらう児童・生徒には、うんち、おしっこ、災害時のトイレについて学べる「トイレの教科書」を配付し、排泄について学んでもらっています。

トイレweekのウェブサイトには記録用の「うんちチェックシート」や、食物繊維がとれる「おなかにいいレシピ」、「おなかにいいリズム体操」の動画などを公開しています。https://www.toilet.or.jp/projects/toiletweek/

トイレweek2024メインイメージ

記録する排便記録に使用したうんちチェックシート

うんち、おしっこ、災害時のトイレについて学べる「トイレの教科書」

出典:「小学生・中学生の排便記録2024」特定非営利活動法人日本トイレ研究所、2024年

https://www.toilet.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/12/toiletweek2024_record_survey_7days.pdf

【中東】

子どものころから「うんちの大切さ」を学習できるのは、とても大切ですね。

日本では21世紀に入り、腸疾患が増えていますから、お腹の弱い子どもは、授業中に何回もトイレが必要になります。子どもたちが恥ずかしいからとトイレを我慢することなく、自由に排泄できることが、普通に認められる世の中になって欲しいです。たくさんの子どもたちが「トイレの教科書」で勉強し、大人も「トイレweek」の啓発活動に参加して欲しいですね。

「災害時のトイレ」の知識も非常に重要であると思います。昨年の能登半島地震から1年が立ちましたが、孤立した時間が長かった地区では、トイレ事情も大変だったと思います。現在の日本は、南海トラフや地震国としての不安を抱えていますが、ひとりひとりが準備しておくと良いものは、何でしょうか?

【加藤代表理事】

私たちが使用している水洗トイレは、電気設備、給排水設備、処理施設などがすべて機能してこそ成り立つシステムです。停電や断水でも使用できなくなりますし、下水道や浄化槽が損傷したら汚水を流すことができません。発災後3時間以内に約4割の人がトイレに行きたくなったという調査結果もあります。水や食料は大事ですが、それより先に必要になるのがトイレです。このとき、外部からのトイレ支援を期待したいところではありますが、建物倒壊、火災発生、地盤沈下、液状化などにより道路が寸断されると、仮設トイレも含めて物資はすぐに届きません。

発災後のトイレ初動対応として役立つのが携帯トイレです。携帯トイレとは、建物内の便器に取り付けて使用する袋式のトイレのことを指します。一人ひとりが袋内に排泄し、凝固剤や吸収シートで吸収したあと、排泄ごとに袋を縛って廃棄します。市町村の確認が必要ですが、おおむね可燃ごみとして回収・処理する場合が多いです。そのため、回収されるまでは各自で衛生的に保管することが求められます。

携帯トイレの利点は、建物が大丈夫であれば、自宅等のトイレ空間を活用できる点です。雨や雪のときに屋外のトイレに行くのは容易でありません。また、停電で真っ暗ですので不安も募ります。エレベーターも止まっているので、階段を下りていくのも大変です。そんな時でも携帯トイレがあれば初動対応は可能です。自身や家族が1日にトイレに行く回数を把握して、少なくとも3日間、できれば7日間分の携帯トイレを備えてほしいと考えています。(携帯トイレの取り付け方については、You Tubeを参考にしてください。)

日本トイレ研究所YouTubeチャンネルより「災害備蓄の必需品 携帯トイレ」

https://www.youtube.com/watch?v=8MFElt6f0Vk

【中東】

ありがとうございます。携帯トイレを、1日にトイレに行く回数×家族分×3~7日間分の備えですね。また、日本トイレ研究所YouTubeチャンネル「災害備蓄の必需品 携帯トイレ」は、とてもわかりやすく、非常に参考になります。携帯トイレの使い方を知っておくことだけでも、とても安心になりますね。

では最後に、日本トイレ研究所の今後の活動について、教えてください。

【加藤代表理事】

トイレは、くみ取りから水洗へ、和風便器から洋風便器へと変わってきました。トイレの床は湿式という水洗いから乾式というモップ拭きなどに変わりました。これらの変化により、住宅のトイレはリビング等と一体的な空間として整備されるようになりました。さらに、オフィスや商用施設のトイレは、デザインや雰囲気に統一感を持たせる切れ目ないトイレ環境が当たり前になりました。

社会は著しいITの進化によって変化のスピードが増しています。また、異常気象による自然災害の頻度も増え、あらゆる災害に備えることも求められています。様々な変化に柔軟に対応しながら生活していくには、ストレスコントロールが今まで以上に大事になると感じています。ストレスコントロールというと難しく感じますが、身体を緩めてほっと息抜きできる時間を日常に意識することが必要だと考えます。そのきっかけの一つがトイレ時間ではないでしょうか?トイレは数時間ごとに足を運ぶ場所で、排泄は身体を緩めなければなりません。そのためには、安心して心やすまるトイレが必要です。

日本トイレ研究所としては、平時も災害時も、衛生的で快適で安心できるトイレ整備の推進に一層注力します。平時はストレスを解消できるトイレ環境のあり方について検討したいですし、災害時は高齢者や障がい者、子ども、女性などの配慮をより徹底するための情報発信に努めたいと考えています。いつ、どんなときも安心できるトイレが使える環境づくりを皆さんと一緒に取り組めれば幸いです。

【中東】

なるほど、トイレはストレスコントロールの場として、とても大切な環境になるのですね。とても興味深いです。災害時のトイレ環境についても、高齢者や障がい者、子ども、女性などの配慮もしていただければ、とても安心してトイレを利用できます。今後も、是非ともご教授いただきますよう、どうぞ宜しくお願いいたします。

これからの日本トイレ研究所様のご活躍を楽しみにしております。

本日は、貴重なお時間をありがとうございました。

特定非営利活動法人日本トイレ研究所

ホームページ:https://www.toilet.or.jp/

トイレweek ~おなかにいいことやってみよう~

https://www.toilet.or.jp/projects/toiletweek

災害用トイレ一覧

https://www.toilet.or.jp/toilet-guide/product/list.html

携帯トイレの使い方

https://www.youtube.com/watch?v=8MFElt6f0Vk

マンガで学ぶ災害時のトイレ

https://www.toilet.or.jp/toilet-think/